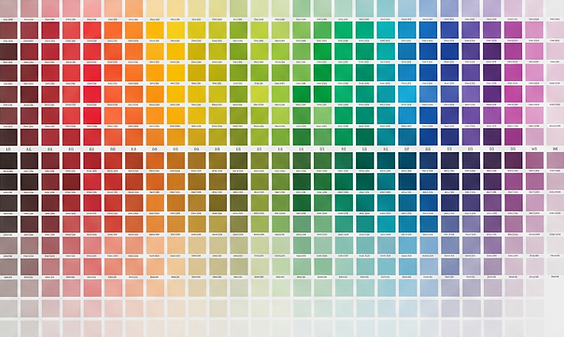

CMYK(シーエムワイケー)

減色法(減法混色)と呼ばれる色の表現方法で、C(Cyan): シアン(青緑色)、M(Magenta): マゼンタ(赤紫色)、Y(Yellow): イエロー(黄色)、K(Key/Black): ブラック(黒色)

の4つの色で構成されていて、主に印刷業界で使用されています

減色法の基本概念

1. 太陽光や白い光には、すべての色が含まれています

2. 色のついた物質は、特定の色の光を吸収します

赤いインク → 赤以外の光を吸収し、赤い光だけを反射

青いインク → 青以外の光を吸収し、青い光だけを反射

3. 色を重ねると、吸収される光がどんどん増えます

赤いインク + 青いインク → 赤と青以外の光を吸収するので、残った光は少なくなり結果として暗い色(紫)になる

「光を引き算している」イメージ

シアン(青緑)=白い光 − 赤を吸収

マゼンタ(赤紫)=白い光 − 緑を吸収

イエロー(黄色)=白い光 − 青を吸収

黒=白い光 − 赤 − 緑 − 青すべて吸収

つまり、色を重ねるたびに「見える光を減らしている」ので「減色法」と呼ばれるのです。

テレビやスマホの画面は真っ暗なところに光を足していくRGBと呼ばれる「加色法」の色表現法で、こちらは光を足すほど明るくなり、最終的に白になります。

CMYKの仕組み

白い紙に色のインクを重ねることで色を表現します。理論的には、シアン、マゼンタ、イエローの3色を100%ずつ混ぜると黒になるはずですが、実際の印刷では完全な黒にならず、濁った茶色になってしまいます。そのため、純粋な黒インク(K)を追加して、より鮮明な黒と細かい階調表現を可能にしています。

各色は0%から100%の値で表現され、例えば純粋な赤は「C:0% M:100% Y:100% K:0%」となります。

【関連記事】

【関連情報】

CMYKで理論通りに黒にならない理由は、主に以下の要因によります。

1. インクの不純物

実際のインクは化学的に完全に純粋ではありません。理想的なシアン、マゼンタ、イエローのインクは、それぞれ特定の波長の光のみを吸収し、残りを反射するはずですが、現実のインクには不純物が含まれており、意図しない波長の光も吸収してしまいます。

2. 吸収特性の不完全性

シアンインク: 赤い光を吸収するはずですが、実際には青や緑の光も部分的に吸収

マゼンタインク: 緑の光を吸収するはずですが、実際には赤や青の光も部分的に吸収

イエローインク: 青い光を吸収するはずですが、実際には赤や緑の光も部分的に吸収

3. 紙の影響

紙は完全な白ではなく、わずかに黄色味を帯びていることが多く、これが色の再現に影響します。また、紙の表面の質感や吸収性も色の見え方に影響します。

4. インクの重なり方

3色のインクを重ねた際、各インクが均等に混ざるわけではなく、インクの粘度や乾燥速度の違いにより、理想的な減色混合が起こりません。

5. 光の多重散乱

紙の表面や内部での光の散乱により、理論通りの光の吸収が起こらず、結果として濁った色になってしまいます。

これらの物理的・化学的な制約により、CMY 100%の組み合わせでは濁った茶色やグレーになってしまうため、純粋な黒インク(K)を追加することで、より鮮明な黒と細かい階調表現を実現しています。