「海運」の重要性を伝える映像のつくり方

- 神野富三

- 2025年8月26日

- 読了時間: 39分

更新日:1月4日

街を行き交うトラックは物流の象徴ですが、日本経済を根底で支えているのは、実は巨大な港湾と海上輸送のネットワークです。日本経済の真の動脈たる「海運」は、私たちの視界には入りにくい壮大な輸送ネットワークです。その実像を最も象徴的に示す状況が、東海地方の驚異的な産業集積から見てとることができます。

名古屋を拠点とする映像制作者として、私はこれまでに名古屋港、四日市港、清水港、三河港などの「物流・港湾・海運」をテーマにした映像を企画、シナリオから撮影、編集まで一貫して制作してきました。

はじめに名古屋港・三河港・四日市港といった東海地方の国際港湾の実力を知っていただいた上で、日本における海運の重要性、それを機能させている港湾荷役や多様な船舶を解説。今日本の海運業界が抱える課題と展望を分析して、映像制作会社ができることを提案します。

はじめに - 東海地方の国際港湾の実力

関東地方のわずか3分の1という人口規模でありながら、

製造品出荷額では関東を凌駕しているという事実

この数字が物語るのは、地域内消費をはるかに超える規模での生産活動と、その製品を全国・世界へ送り出す巨大な供給力です。トヨタをはじめとする自動車産業を核として、完成品の輸出と生産に不可欠な原材料・部品の輸入が絶え間なく循環し、この地域経済の原動力となっています。

もうひとつ注目すべきはこのデータです。

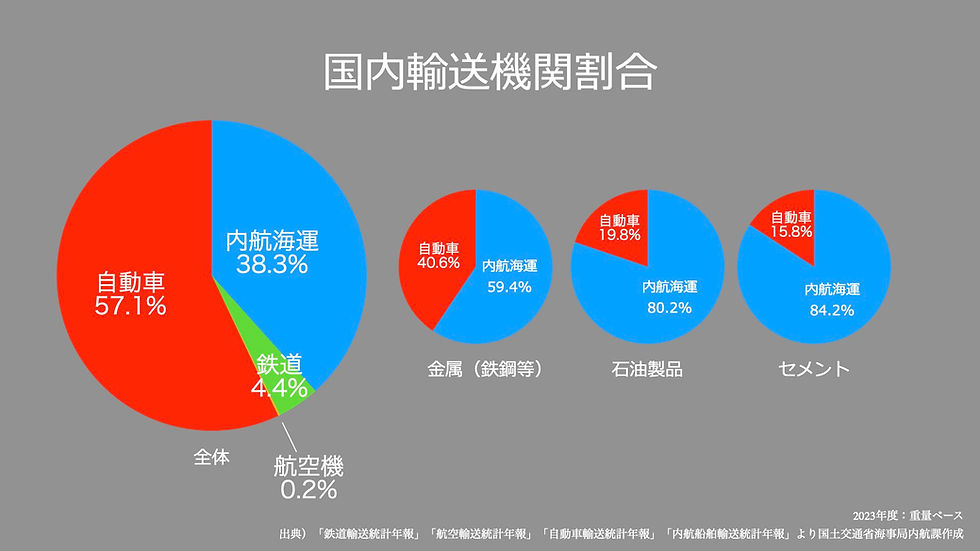

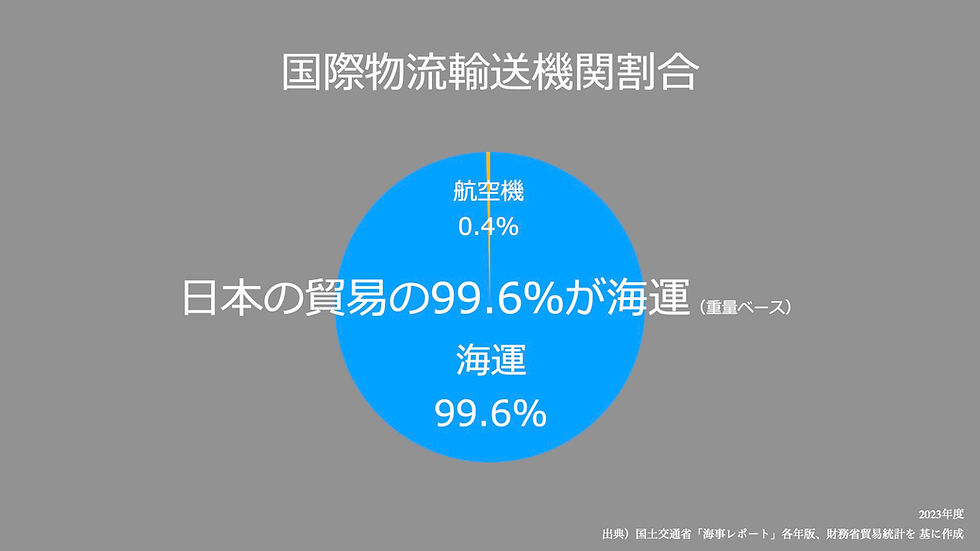

産業の根幹を成す鉄鋼、石油製品、セメントといった重厚長大な貨物の大部分を、実はトラックではなく「内航海運」が運んでいます。さらに、日本の対外貿易においては実に99.6%が外航海運に依存しています。グローバルサプライチェーンが経済活動の前提となった現代において、四方を海に囲まれた日本は、海運という血管なしには一日たりとも機能し得ないのです。

私たちが日常目にするトラック輸送は確かに重要な役割を果たしていますが、それは壮大な物流リレーの最終走者に過ぎません。その背後には、原材料の調達から完成品の輸出まで、経済活動の根底を支える「海上輸送」という、決して止まることの許されない巨大なエンジンが回り続けていることを知ってほしいのです。

製造業を支える東海地方の国際港湾

中部地方の巨大なモノづくり産業は、それぞれが異なる強みを持つ「名古屋港」「三河港」「四日市港」という3つの港によって支えられています。

【日本の大動脈:総合力No.1】名古屋港

名古屋港は、あらゆる分野で国内トップクラスの実績を誇る総合港です。

総取扱貨物量:1億5,671万トン

23年連続で日本一。日本の港で最も多くのモノが動いていることを示します。

貿易黒字額:8兆5,966億円

輸出額から輸入額を引いた黒字額で日本一。日本の外貨獲得に最も貢献している港です。

完成自動車輸出台数:146万台

日本一。日本の基幹産業である自動車の最大の輸出拠点です。

外貿コンテナ取扱量:約259万TEU

全国3位。生活物資から工業製品まで、幅広い国際物流を支えています。

【自動車物流のスペシャリスト】三河港

三河港は、完成自動車の取扱いに特化することで、独自の地位を確立しています。

完成自動車輸入台数:32年連続 日本一

海外メーカーの輸入車が日本に陸揚げされる最大の拠点です。

完成自動車輸出台数:全国2位

名古屋港に次ぐ輸出拠点であり、2港で日本の自動車輸出の大部分を担います。

際立った専門性

取扱貨物全体の約7割が自動車関連であり、自動車物流に特化した港としての特徴が際立っています。

【産業基盤を支える工業港】四日市港

四日市港は、背後の石油化学コンビナートと一体となり、日本のエネルギーと素材産業を支える重要な役割を担っています。

石油化学関連貨物の中心地

コンビナートを稼働させるための原油やLNG(液化天然ガス)の主要な輸入拠点です。

化学薬品の取扱量:国内トップクラス

コンビナートで生産される多種多様な化学薬品(ケミカル品)の輸出入・国内移送のハブ港として機能しています。

国内エネルギー供給網の拠点

精製されたガソリンやジェット燃料などを、内航船で日本各地へ供給するハブ港の役割も担います。

現代日本経済を支える海上輸送と港湾、そして船舶

日本の貿易における海上輸送の割合は、重量(トン数)ベースで99.6% 。この数字は、海上輸送が物流手段の一つであるだけでなく、国家の経済と国民生活を支える重要なインフラであることを示しています。エネルギー資源、食料、工業製品に至るまで、私たちの生活に必要な物資の多くが、船によって運ばれています。現代のグローバル経済、そして島国である日本の社会活動は、海上輸送というシステムなしにはありえないのです。

この海上輸送ネットワークと陸上の経済圏とを結びつけるのが「港湾」です。港湾は、海上輸送と陸上輸送という性質の異なる輸送モードが交わる「結節点」としての機能を持っています 。この結節点において、貨物を船から陸へ、また陸から船へと移す一連の作業が「港湾荷役」であり、物流システム全体において重要な役割を担っています 。

しかし、このシステムは普段安定的に機能しているため、日常生活でその重要性が意識されることは少ないかもしれません。しかし今後、港湾インフラの近代化、脱炭素化への投資、人材育成といった長期的な課題に対する社会的な合意形成において、課題となる可能性があります。

世界中の海を航行する多様な船舶、国内で機能する内航船、そして港湾荷役の現場で活躍する大型機械たちの役割と実態、さらにはその主役である「大型船舶」の役割を詳述し、この相互に関連しあう物流システムの全体像を説明します。現代日本経済の基盤である海上輸送の重要性理解の一助になれば幸いです。

目次

1.1 国際貿易における基盤

1.2 国内物流を支える内航海運

1.3 国際競争力と安定輸送確保の課題

2.1 船舶のサイズを決定する世界の「チョークポイント」

2.2 コンテナ船:規格化がもたらした物流の変化

2.3 タンカー:液体貨物を運ぶ特殊船

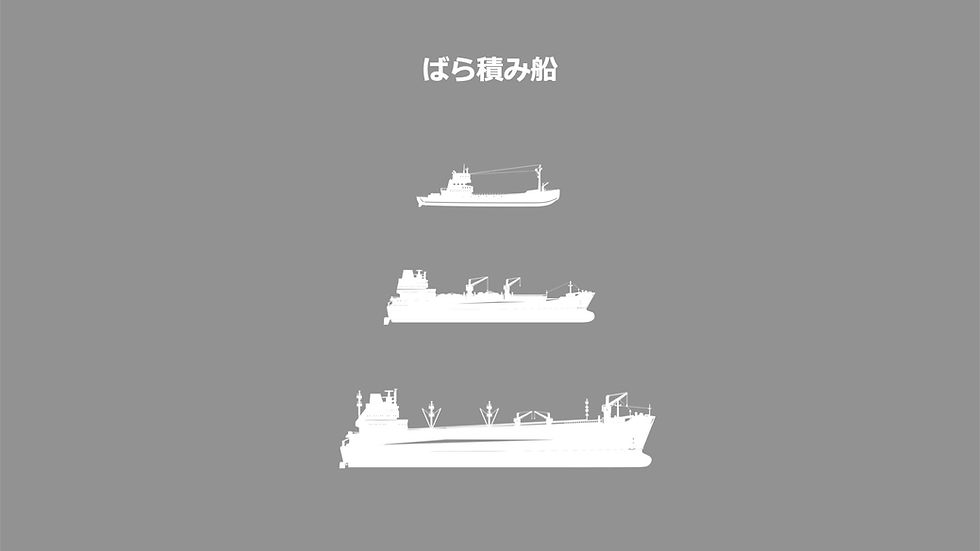

2.4 ばら積み船(バルカー):資源などを運ぶ船

2.5 自動車運搬船(PCTC):自動車を専門に運ぶ船

3.1 RORO船:トラック・トレーラーごと輸送

3.2 フィーダー船:国際港と国内港を接続

3.3 専用船:セメント・石灰石などを輸送

4.1 ゲートイン(搬入)

4.2 ヤード内蔵置(仮置き)

4.3 岸壁への横持ち

4.4 船積み(Ship Loading)

5.1 ガントリークレーン:岸壁での積み降ろし作業

5.2 トランスファークレーン:ヤードでのコンテナ整理

5.3 ストラドルキャリア:コンテナを跨いで運搬

5.4 トップリフター:小回りの利くコンテナ専用フォークリフト

5.5 ローダー&アンローダー:バラ積み貨物の専用荷役機械

5.6 さまざまな条件と目的に合わせて整備される港湾設備

6.1 脱炭素化への取り組み:IMO規制と代替燃料

6.2 船舶大型化の動向と課題

6.3 テクノロジーの進化と自動化

7.1 耐震強化岸壁の役割と意義

7.2 整備の現状と課題

7.3 民間施設の耐震化支援

7.4 今後の展望

8.1 【人材確保・育成】に向けた映像コンテンツ

8.2 【社会・ステークホルダーに向けて】パブリックリレーションズ映像

8.3 【事業・技術伝承】に向けたBtoBソリューション映像

1. グローバル経済と国内物流における海運の役割

日本の経済を考える上で、海上輸送の価値を理解することは重要です。四方を海に囲まれた地理的条件から、日本の産業と国民生活は、国際・国内を問わず、海上輸送に深く依存しています。

現代日本経済を支える海上輸送と港湾

日本の貿易における海上輸送の割合は、重量(トン数)ベースで99.6% 。この数字は、海上輸送が物流手段の一つであるだけでなく、国家の経済と国民生活を支える重要なインフラであることを示しています。エネルギー資源、食料、工業製品に至るまで、私たちの生活に必要な物資の多くが、船によって運ばれています。現代のグローバル経済、そして島国である日本の社会活動は、海上輸送というシステムなしにはありえないのです。

この海上輸送ネットワークと陸上の経済圏とを結びつけるのが「港湾」です。港湾は、海上輸送と陸上輸送という性質の異なる輸送モードが交わる「結節点」としての機能を持っています 。この結節点において、貨物を船から陸へ、また陸から船へと移す一連の作業が「港湾荷役」であり、物流システム全体において重要な役割を担っています 。

1.1 国際貿易における基盤

先に説明した通り、日本の貿易における海上輸送の依存度は99.6%です。特に、エネルギー資源(原油、液化天然ガス(LNG))や穀物といった基礎物資においては、海上輸送への依存率はほぼ100%に達します。これは、海上交通路(シーレーン)の安定確保が、日本の産業活動と社会機能の維持に直結することを意味します。

この輸送を担うのが「日本商船隊」です。日本は世界有数の海運国であり、日本の船会社が運航する船舶の船腹量(輸送能力)は世界全体の約7%を占めます。2023年時点で、日本商船隊は日本の輸入貨物の70.1%、輸出貨物の44.6%を輸送しており、貿易の安定供給に中心的な役割を果たしています。一方で、日本の船主(船舶保有者)の国際市場におけるシェアは2010年の16%から2021年には11%まで低下しており、国際競争が激化していることがうかがえます。

1.2 国内物流を支える内航海運

国際物流だけでなく、国内の物流網においても海上輸送は重要な役割を担っています。国内貨物輸送全体に占める内航海運の分担率は、輸送距離を考慮したトンキロベースで約4割に達します。特に、鉄鋼、セメント、石油製品といった産業基礎物資の輸送においては、その8割を内航海運が担っており、日本の産業基盤を支える物流インフラとして機能しています。

近年、トラックドライバー不足や労働時間規制の強化(いわゆる「2024年問題」)を背景に、陸上輸送から環境負荷が少なく、大量輸送が可能な海上・鉄道輸送へ転換する「モーダルシフト」が課題となっています。特に500kmを超える長距離輸送では、すでに海上輸送の分担率が50%を超えており、内航海運はモーダルシフトの重要な受け皿として期待されています。

1.3 国際競争力と安定輸送確保の課題

日本が「海運国」としての地位を維持している背景には、複雑な構造があります。日本商船隊が運航する船舶のうち、日本の国籍を持つ「日本籍船」は一部であり、その大半は税制や船員配乗の規制が緩やかなパナマなどの国に籍を置く「便宜置籍船」です。また、乗組員も、日本人船員は全体の数パーセントに過ぎず、その大半をフィリピン人をはじめとする外国人船員が占めています。

これは、グローバルな市場でのコスト競争に対応するための、海運会社の経営判断です。しかし、この構造は「日本の企業が支配する輸送能力」と「日本が直接的な管轄権を持つ船舶」の間に乖離を生じさせます。平時においては企業の国際競争力を高める戦略ですが、地政学的緊張が高まる有事の際に、国家として確実に輸送力を確保できるかという経済安全保障上の課題も存在します。日本政府がトン数標準税制の導入や国際船舶制度の拡充といった施策を通じて、日本籍船の確保や国内船主の競争力強化を図っているのは、こうした課題に対応するためです。

弊社プロデューサーの制作事例

ポートセールス動画として、集積した地域の産業と交通の要衝としての利便性、荷役

ハンドリングの良さをアピールした。

2. 世界の海を航行する外航船の種類と特徴

国際間の物資輸送は、貨物の性質、量、形状に合わせて最適化された多種多様な大型船舶によって担われています。ここでは、まず船舶のサイズを決定づける地理的な要因について触れた後、代表的な外航船の種類と特徴を解説します。

2.1 船舶のサイズを決定する世界の「チョークポイント」

船舶の大型化は輸送効率を高めますが、その大きさは世界の主要な運河や海峡、港湾といった海上交通の要衝(チョークポイント)によって物理的に制限されます。このため、これらの地点を通航できるかどうかが、船舶を設計する上での重要な基準となっています。

パナマックス (Panamax)

2016年に拡張工事が完了する前の旧パナマ運河を通航できる最大の船型(特に船幅約32.2mが基準)を指します。拡張後の運河に対応する船型は「オーバーパナマックス」「ニューパナマックス」と呼ばれます。

ケープサイズ (Capesize)

大型化によりパナマ運河やスエズ運河を通航できない船型です。南アフリカの喜望峰(Cape of Good Hope)や南米のホーン岬(Cape Horn)を迂回(ケープ・ルート)することからこの名がつきました。

これらのサイズ区分は、特定の船種に限定されるものではなく、コンテナ船、タンカー、ばら積み船など、多くの大型船舶に共通して用いられる指標です。

2.2 コンテナ船:規格化がもたらした物流の変化

現代の国際物流を象徴するコンテナ船は、貨物輸送に大きな変化をもたらしました。その中心は「規格化」にあります。ISO(国際標準化機構)によって寸法が統一されたコンテナを用いることで、荷役作業を効率化し、トラック、鉄道、船舶といった異なる輸送モード間での一貫輸送(インターモーダル輸送)を可能にしました。

構造と特徴

コンテナ船の船倉内には、「セルガイド」と呼ばれる垂直なレールが設けられており、コンテナを正確かつ迅速に積み重ねることができます。これにより、揺れる船上でも荷崩れすることなく、安全に高密度な積載が実現されます。

サイズ分類

コンテナ船は主に積載能力(TEU:20フィートコンテナ換算個数)によって分類されます。主要港間を結ぶ基幹航路には、20,000TEUを超える「ULCV(Ultra Large Container Vessel)」が投入される一方、地方港と主要港を結ぶ支線航路では3,000TEU以下の「フィーダー船」が活躍します。

コンテナの種類

一般的な「ドライコンテナ」の他に、特定の貨物に対応するための特殊コンテナも多数存在します。生鮮食料品や医薬品を輸送するための冷凍・冷蔵機能を持つ「リーファーコンテナ」(設定温度範囲:-25℃~+25℃)、液体化学品などを運ぶ「タンクコンテナ」、屋根がなく重量物や長尺物を上から積み込める「オープントップコンテナ」などがあります。

2.3 タンカー:液体貨物を運ぶ特殊船

液体貨物を専門に輸送するのがタンカーであり、積荷の性質に応じて高度に専門化されています。

原油タンカー(Crude Oil Tanker)

産油地から製油所へ原油を大量輸送します。事故による環境汚染リスクを低減するため、船体側面と船底を二重構造にした「ダブルハル構造」が義務付けられています。荷役は、陸上設備と本船に装備されたポンプによって行われます。

プロダクトタンカー(Product Tanker)

ガソリンや軽油、ジェット燃料といった石油精製品を輸送します。複数の異なる製品を同時に運び、混載による汚染を防ぐため、船内のタンクは完全に区画され、それぞれに特殊なコーティングが施されています。

LNG(液化天然ガス)運搬船

天然ガスをマイナス162℃の超低温で液化して輸送する、高度な技術が用いられた特殊船です。タンクの方式には大きく二種類あります。

・モス(球形タンク)方式

船体から独立した巨大な球形タンクが特徴です。構造的に堅牢で、航海中に気化するガス(ボイルオフガス、BOG)の発生率が低いとされています。

・メンブレン方式:

船体構造と一体化したタンクの内側に、超低温と熱収縮に耐える薄い膜(メンブレン)を張る方式です。船倉スペースを有効に使えるため積載効率が高いです。

ケミカルタンカー

多種多様な液体化学製品を輸送するタンカーです。腐食性の高い貨物や危険物を扱うため、タンクの多くはステンレス鋼で作られるか、特殊な樹脂(エポキシなど)でコーティングされています。最大の特徴は、十数個から二十数個にも及ぶ多数の独立したタンクを備え、それぞれに専用のポンプと配管が設置されている点です。これにより、多種類の化学品を一度の航海で、相互に汚染させることなく輸送することが可能となります。

2.4 ばら積み船(バルカー):資源などを運ぶ船

鉄鉱石、石炭、穀物、木材チップなど、梱包されていない乾燥貨物(ドライバルク)を船倉に直接積んで大量輸送する船です。

サイズと航路

ばら積み船は、その輸送量や効率性が重視されるため、前述の「パナマックス」や「ケープサイズ」といったサイズ区分が特に頻繁に用いられます。さらに、ばら積み船の運用でよく使われる区分として以下のようなものがあります。

ハンディサイズ/ハンディマックス: 比較的小型で、多くが自船にクレーンを装備しているため、荷役設備が未整備な港にも入港できる汎用性の高さが特徴です。

2.5 自動車運搬船(PCTC):自動車を専門に運ぶ船

完成自動車や建設機械など、自走可能な貨物を専門に輸送する船で、PCC(Pure Car Carrier)またはPCTC(Pure Car and Truck Carrier)と呼ばれます。

荷役方式と構造

荷役は、クレーンを使わず、船尾や船側に備え付けられた「ランプウェイ」と呼ばれるスロープから車両が自走して乗り降りする「RO/RO(Roll-on/Roll-off)方式」を採用しています。船内は多層の車両甲板が設けられた立体駐車場のような構造になっています。

特徴的な設備

特徴の一つが、甲板の高さを調整できる「リフタブルデッキ(昇降式甲板)」です。これにより、乗用車から背の高いトラックや建設機械まで、多種多様な高さの車両を効率的に積載することが可能となります。

船体設計

船体を最大限に活用するため、水面上の構造物が大きい箱型の形状をしています。このため風の影響を受けやすく、近年の船では船首を丸みを帯びた形状にするなど、風圧抵抗を低減する工夫が凝らされています。

船種 | 主要貨物 | 代表的なサイズ/容量 | 構造・荷役上の特徴 |

コンテナ船 | 一般雑貨、工業製品、生鮮品(コンテナ積載) | 3,000~24,000+ TEU | セルガイド構造によるコンテナの垂直積載。荷役は陸上のガントリークレーンで行います。 |

LNG運搬船 | 液化天然ガス(LNG) | 13万~18万 m3 | マイナス162℃の超低温を維持する特殊断熱タンク(モス型またはメンブレン型)を備えています。 |

原油タンカー | 原油 | VLCCクラス:30万重量トン | 巨大なタンクとポンプを備え、環境保護のためのダブルハル(二重船殻)構造になっています。 |

ばら積み船 | 鉄鉱石、石炭、穀物 | ハンディサイズ(3万トン)~ケープサイズ(18万トン) | 巨大な船倉(ホールド)に貨物を直接ばら積みします。荷役は陸上設備または本船クレーンで行います。 |

自動車運搬船 | 完成自動車、トラック、建設機械 | 6,000~8,000台積(乗用車換算) | RO/RO方式による自走荷役。多層の車両甲板と高さ調整可能なリフタブルデッキを備えています。 |

3 国内物流を支える内航船

日本の物流網において、内航海運は社会経済活動を支える基幹インフラの一つです。特に、長距離輸送や産業基礎物資の安定供給において、重要な役割を担っています。

3.1 RORO船:トラック・トレーラーごと輸送

RORO船(Roll-on/Roll-off Ship)は、トラックや貨物を積んだトレーラーが自走で船内に乗り込み、そのまま目的地まで海上輸送される貨物船です。旅客を主としない点でフェリーとは区別されます。

この方式は、陸上輸送と海上輸送を結びつける「海陸一環輸送」を可能にします。最大の利点は、貨物そのものを積み替えることなく、トレーラーごと輸送できる点にあります。これにより、荷役時間が短縮され、貨物の損傷リスクも低減します。また、道路の交通渋滞を回避できる定時性、一度に大量のトレーラーを運べる効率性から、長距離トラック輸送に比べてCO2排出量が少なく、環境負荷の低減にも貢献します。ドライバー不足が深刻化する中、トレーラーシャーシのみを無人で輸送する運用も増えており、物流の持続可能性を高める上で重要な役割を担っています。

3.2 フィーダー船:国際港と国内港を接続

現代の国際コンテナ輸送は、大型船が特定の主要港(ハブ港)に寄港し、そこから小型船が各地の地方港(スポーク港)へ貨物を再配送する「ハブ&スポーク」方式が主流です。このハブ港と地方港を結ぶコンテナの二次輸送(国内フィーダー輸送)を専門に行うのが「フィーダー船」です。

もしフィーダー輸送網がなければ、地方の荷主は輸出入の際に、ハブ港まで陸上輸送でコンテナを運ぶ必要があり、コストと時間が増加します。フィーダー船は、日本の各港を国際貿易ネットワークに接続する役割を果たしています。これにより、地方経済の活性化を促すとともに、ハブ港の集貨力を高め、国際競争力を維持・強化することにも繋がっています。

3.3 専用船:セメント・石灰石などを輸送

国内の産業活動に不可欠な特定の貨物を輸送するため、専門化された内航船も活躍しています。その代表例が「セメント運搬船」です。

セメントは粉体であり、荷役時に粉塵が飛散すると環境問題を引き起こす可能性があります。そのため、セメント運搬船は密閉された船倉と、空気圧送(ニューマチック)方式や機械式コンベアを用いた自動荷役装置を備えています。これにより、粉塵を発生させることなく、天候にも左右されずに、安全かつ効率的な荷役が可能となります。このような専用船が、全国の建設現場への安定的な資材供給を支えています。

4 海と陸の接点である港湾荷役の流れ

港湾、特にコンテナターミナルは、陸と海を結ぶ物流を管理する、システム化されたオペレーションの中心地です。そこでは、大型機械と情報システムが連携し、多くのコンテナが処理されています。ここでは、輸出コンテナを例に、その流れを説明します。

弊社プロデューサーの制作事例

一般市民への広報動画として、日頃あまり目にすることができない港湾作業のさまざまなシーンを

伝えると同時に、四日市港の沿革から今日における重要性をアピールした。

4.1 ゲートイン(搬入)

輸出貨物を積んだコンテナは、トレーラーによってターミナルのゲートに運ばれます。ここでコンテナ番号やダメージの有無がチェックされ、船名や仕向地といった情報がターミナルの基幹システム(TOS:Terminal Operating System)に登録されます。このゲートが、陸上輸送と港湾オペレーションの最初の接点となります。

4.2 ヤード内蔵置(仮置き)

ゲートを通過したコンテナは、コンテナヤード(CY)内の指定された場所へ運ばれます。ヤードでは、「トランスファークレーン」や「ストラドルキャリア」といった荷役機械がトレーラーからコンテナを降ろし、一時的に蔵置します。この蔵置場所は、TOSによって管理されています。積み込む船、仕向地、重量、危険品の有無などに基づき、後の船積み作業が効率的に行えるよう、配置されます。

4.3 岸壁への横持ち

本船が入港し、荷役準備が整うと、TOSの指示に基づき、ヤードに蔵置されていたコンテナが船の停泊する岸壁(エプロン)へと運ばれます。このヤード内から岸壁までの輸送(横持ち)は、ストラドルキャリアやヤード専用トレーラーが担います。

4.4 船積み(Ship Loading)

岸壁に設置された「ガントリークレーン」が、横持ちされてきたコンテナを吊り上げ、本船上の定められた位置(スロット)へと正確に積み込んでいきます。この作業は、船のバランスや荷揚港での作業効率を計算した「積付計画(Stowage Plan)」に基づいて行われ、一等航海士と港湾側の荷役責任者(フォアマン)の監督のもとで進められます。

輸入コンテナの場合は、この流れが逆になります。ガントリークレーンによる荷揚げ、岸壁からの横持ち、ヤードでの蔵置、そして最終的に荷主が手配したトレーラーに載せられてゲートから搬出されます。この一連のプロセスが、多数のコンテナに対して、迅速かつ正確に繰り返されることで、国際物流は支えられています。

5 港で稼働する港湾重機

荷役の効率と生産性は、そこで稼働する港湾荷役重機の性能に大きく影響されます。それぞれが専門的な役割を担い、連携することで、貨物の流れを処理しています。

上記掲載【四日市港】「私たちのくらしをささえる四日市港」でさまざまな荷役の様子が見られます。

5.1 ガントリークレーン:岸壁での積み降ろし作業

コンテナターミナルの象徴的な機械で、その姿から「港のキリン」とも呼ばれます。その役割は、本船と岸壁との間でコンテナを直接積み降ろしする「シップ・トゥ・ショア(Ship-to-Shore)」作業です。 岸壁に敷設されたレール上を船に沿って移動し、海側に突き出たブーム(腕)の先から「スプレッダー」と呼ばれる吊具を降ろし、コンテナ上部の四隅にある穴に嵌合させて掴み、吊り上げます。オペレーターは、地上数十メートルの高さにある運転席から、コンテナを船倉やトレーラーのシャーシ上に高い精度で配置します。ちなみにガントリークレーンのオペレーターは「ガンマン」とも呼ばれ、港湾荷役の中でも花形業務のひとつです。

5.2 トランスファークレーン:ヤードでのコンテナ整理

コンテナヤード内での作業を専門とする門型のクレーンです。その主な役割は、ヤードに蔵置されているコンテナの整理(段積み・段降ろし)、およびターミナルゲートとヤードとの間でコンテナをトレーラーに積み降ろしすることです。門型の構造により、コンテナ列を跨いで作業できるため、高密度な保管が可能となります。トランスファークレーンには、動力と走行方式によって二つのタイプが存在します。 RTG(Rubber-Tyred Gantry Crane) ゴムタイヤで走行するタイプです。レールが不要なため、ヤード内の異なるブロック間を移動できる柔軟性があります。 RMG(Rail-Mounted Gantry Crane) レール上を走行するタイプです。移動範囲は限定されますが、電力供給が容易なため電動化しやすく、RTGに比べて高速運転が可能で、自動化にも適しています。高密度かつ大規模なターミナルで採用されることが多いです。

5.3 ストラドルキャリア:コンテナを跨いで運搬

コンテナを「跨いで(straddle)」運ぶ、独特な形状の荷役機械です。この機械は、コンテナを吊り上げる機能と、ヤード内を輸送する機能を一台で兼ね備えています。 ガントリークレーンの真下で船から降ろされたコンテナを直接受け取り、そのままヤードの蔵置場所まで運んで積み上げることができます。逆に、輸出コンテナをヤードからピックアップし、ガントリークレーンの下まで運ぶことも可能です。トレーラーによる横持ち作業を介さないため、オペレーションを簡素化できる利点があります。コンテナを2段から4段の高さまで積み上げることができ、その機動力でターミナル内を走行します。

5.4 トップリフター:小回りの利くコンテナ専用フォークリフト

トップリフターは、ISOコンテナの天板四隅にあるツイストロックホールに嵌合してコンテナを吊り上げる「スプレッダー」を装備したフォークリフトの一種です。その最大の特徴は、通常のフォークリフトのような底面からの支持ではなく、コンテナを上から掴んで持ち上げることができる点にあります。 俗に「トンボ」と呼ばれるこのトップリフターは、主に港湾やコンテナターミナル、鉄道貨物駅での荷役作業に使用されます。JR貨物では、大型トラックで輸送していた貨物のモーダルシフトに適した大型コンテナ輸送のために、トップリフターの配置駅を増加させているなど、陸上物流においても重要な役割を担っています。 比較的コンパクトで小回りが利くため、狭いスペースでの作業に適しており、空コンテナから実入りコンテナまで、様々な重量のコンテナに対応できます。ガントリークレーンやトランスファークレーンといった大型機械が入れない場所での補助的な荷役や、細かい位置調整などの作業で威力を発揮します。

5.5 ローダー&アンローダー:バラ積み貨物の専用荷役機械

バラ積み船(ばら積み船)から石炭、鉄鉱石、穀物、砂利などのバラ積み貨物を積み降ろしする専用の荷役機械です。連続式のベルトコンベアシステムと組み合わせることで、大量のバラ積み貨物を効率的に処理することができます。

アンローダー(Unloader)

船倉からバラ積み貨物を荷揚げする機械です。バケット式やグラブ式のクレーンシステムを備え、船倉内の貨物を連続的に掬い上げ、陸上のベルトコンベアやホッパーに供給します。大型のアンローダーでは、時間当たり数千トンもの荷揚げ能力を有するものもあります。代表的なものには、石炭や鉄鉱石用の大型グラブアンローダーや、穀物専用の連続式アンローダーがあります。

ローダー(Loader)

バラ積み貨物を船に積み込む機械です。陸上の貯蔵施設からベルトコンベアで運ばれてきた貨物を、船倉に効率的に積み込みます。ローダーには、移動式ベルトコンベアを船倉上に展開するタイプや、回転式のシュートで貨物を船倉全体に均等に分散させるタイプなどがあります。

これらの機械は、石炭火力発電所向けの石炭、製鉄所向けの鉄鉱石、食品加工業向けの穀物など、日本の基幹産業を支える重要な原材料の荷役を担っています。連続運転による大量処理が特徴で、コンテナ荷役とは異なる技術的アプローチが必要とされます。また、粉塵対策や環境保護にも配慮した設計が求められるなど、バラ積み貨物特有の課題への対応も重要な要素となっています。

5.6 さまざまな条件と目的に合わせて整備される港湾設備

ターミナルがどの荷役機械(トランスファークレーンかストラドルキャリアか)を主軸にシステムを構築するかは、その港の土地の制約や運営方針を反映した決定です。例えば、トランスファークレーン、特にRMGを導入したシステムは、コンテナを高く、密に積み上げることができるため、敷地面積を有効活用できます。これは土地が限られる日本の港湾など、高密度な運営が求められるターミナルに適しています。

一方で、ストラドルキャリアを主軸としたシステムは、より広い通路スペースを必要としますが、一台で吊り上げと運搬をこなす柔軟性と、個々のコンテナへのアクセスの速さが特徴となります。そして、これらの大型機械を補完するトップリフターのような小型で機動性の高い機械も、効率的なターミナル運営には欠かせない存在となっています。

さらに、コンテナ専用ターミナルとは別に、バラ積み専用ターミナルでは、ローダー&アンローダーという特殊な荷役機械が中核的な役割を果たしています。このように、荷役機械の選択は、取り扱う貨物の種類、ターミナルの物理的なレイアウトから資本投資、日々の作業効率に至るまで、あらゆる側面に影響を及ぼす要素です。

港湾重機一覧表

機械名 | 主な作業場所 | 核心的な役割 | 動作方式・特徴 |

ガントリークレーン | 岸壁(エプロン) | 本船へのコンテナ積み降ろし(シップ・トゥ・ショア) | レール上を走行。ブームを船上に伸ばし、スプレッダーでコンテナを吊り上げます。 |

トランスファークレーン | コンテナヤード | コンテナの段積み・整理、トレーラーへの積み降ろし | タイヤ式(RTG)またはレール式(RMG)。コンテナ列を跨いで作業する門型構造です。 |

ストラドルキャリア | 岸壁~コンテナヤード | コンテナの吊り上げとヤード内輸送を一台で担う | タイヤで自走。コンテナを跨いで下から吊り上げ、輸送・段積みを行います。高い機動力を持ちます。 |

トップリフター | ヤード・補助作業 | 小回りの利くコンテナ荷役と位置調整 | スプレッダーでコンテナ上部から吊り上げるフォークリフト型。狭いスペースでの作業に適しています。 |

ローダー | バラ積み専用岸壁 | バラ積み貨物の船舶への積込み | ベルトコンベアシステムと連携。回転式シュートで貨物を船倉全体に均等分散させます。 |

アンローダー | バラ積み専用岸壁 | バラ積み貨物の船舶からの荷揚げ | バケット式またはグラブ式クレーン。連続的に貨物を掬い上げ、ベルトコンベアに供給します。大型機では時間当たり数千トンの処理能力を持ちます。 |

6 今後の課題と展望

海運業界は今、環境規制、技術革新、地政学的リスクといった変化に直面しています。

6.1 脱炭素化への取り組み:IMO規制と代替燃料

海運業界が直面する大きな課題の一つは、地球温暖化対策です。国際海事機関(IMO)は、国際海運からの温室効果ガス(GHG)排出量について、2050年頃までにネットゼロを達成するという目標を掲げました。この目標達成のため、燃費性能規制の強化に加え、2027年からの導入を目指して、燃料のGHG強度に応じた課金制度(カーボンプライシング)などの新たな規制(中期対策)の議論が進められています。

これにより、従来の重油燃料から、より環境負荷の低い燃料への転換が必要となっています。移行期燃料としてLNGの採用が進む一方、将来的には燃焼時にCO2を排出しないアンモニアや水素といったゼロエミッション燃料への移行が見込まれています。しかし、これらの新燃料は、技術的な課題、安全性の確保、そして世界的な製造・供給インフラの構築など、解決すべき課題があります。このエネルギー転換は、海運会社だけでなく、造船業、港湾、エネルギー産業にも関わる大きな変化となります。

6.2 船舶大型化の動向と課題

輸送効率を追求する観点から、特にコンテナ船の大型化が進んでいます。コンテナ一個あたりの輸送コストを削減できるため、船会社にとって価格競争力を高める有効な手段です。

しかし、この大型化は多くの課題も生み出しています。まず、超大型船が入港できる港は、水深や荷役クレーンのサイズ、ヤードの処理能力といった面で限られます。これにより、寄港地が一部のハブ港に集約され、物流ネットワーク全体の柔軟性が低下する可能性があります。さらに、2021年に超大型コンテナ船「エバーギブン」がスエズ運河を塞いだ事故が示したように、一隻のトラブルが世界のサプライチェーンに大きな影響を及ぼすという脆弱性も指摘されています。経済性とリスクのバランスをどう取るか、業界は判断を迫られています。

6.3 テクノロジーの進化と自動化

物流の効率化と安全性向上、そして労働力不足への対応として、テクノロジーの導入が進んでいます。日本では、船舶の開発から運航までの全フェーズにICTを統合し、競争力強化を図る「i-Shipping」といった取り組みが進められています。その目標の一つが、AIやセンサー技術を駆使した「自動運航船」の実用化です。これにより、ヒューマンエラーの削減や運航効率の最適化が期待されます。

港湾においても自動化は重要なテーマです。すでに多くの先進的なターミナルでは、RMG(レール式トランスファークレーン)の遠隔操作や自動運転が導入されており、荷役効率と安全性の向上に貢献しています。将来的には、AIがターミナル全体のオペレーションを最適化し、全ての荷役機械が連携して自律的に稼働する「全自動ターミナル」の実現も視野に入っています。

7 災害に備える港湾インフラ:耐震強化岸壁の整備

日本は地震大国であり、港湾施設の耐震性確保は国家的な重要課題です。大規模地震が発生し陸上輸送に重大な支障が生じた場合、緊急物資の輸送や被災者の避難のルートとして、海上輸送交通路は極めて重要な役割を果たすことから、国土交通省は「大規模地震対策施設」の整備を港湾整備事業の重要な柱として位置付けています。

7.1 耐震強化岸壁の役割と意義

耐震強度を高めた係船施設(岸壁、桟橋など)を耐震強化岸壁といいます。これは通常の岸壁よりもはるかに高い耐震性能を有し、大規模な地震等の災害時に避難者や緊急物資の輸送を確保するための重要なインフラです。

耐震強化岸壁の整備は二つの重要な機能を担っています。第一に「緊急物資輸送対応」として、被災地への食料、飲料水、医薬品、燃料といった生活必需品の海上輸送基地となります。第二に「幹線貨物輸送対応」として、陸上交通網が寸断された際の代替輸送ルートを確保し、経済活動の継続性を維持します。

7.2 整備の現状と課題

耐震強化岸壁の整備は、岸壁の新設時ばかりでなく、既設岸壁の強化という方法でも取り組んでいます。東京港では品川ふ頭や10号地その2南側(フェリー)において、既存施設の改良と同時に耐震強化を行う工事が進められています。

しかし、整備には課題も存在します。港湾管理者等が、耐震強化岸壁背後の荷さばき地等に大規模地震発生直後の利用に支障を来すおそれのある構造物等を存置するケースや、旧技術基準に基づき設計された耐震強化岸壁について、耐震性能の再点検を行っていない事例が会計検査院によって指摘されています。

また、耐震強化岸壁上に設置されたクレーンについて、免震化対策が行われていないという問題も明らかになっており、施設全体の防災機能を十分に発揮するためには、岸壁だけでなく関連する荷役機械や背後設備も含めた総合的な耐震化が必要です。

7.3 民間施設の耐震化支援

港湾には公共施設だけでなく、多数の民間企業が所有・運営する護岸や岸壁も存在します。これらの民間施設についても、護岸等の耐震改良に係る法人税及び固定資産税の特例措置、無利子貸付制度などの支援制度が整備されています。

国土交通省は「港湾における護岸等の耐震性調査・耐震改良のためのガイドライン」を策定し、簡易かつ安価に護岸等の耐震性を把握する手法や、費用等の負担を軽減するための耐震改良の考え方や耐震改良工法を提示することで、民間事業者の自主的な耐震化を促進しています。

7.4 今後の展望

地震に対する港湾の強靱性向上は、単なる災害対策を超えて、国家の経済安全保障にも直結する重要課題です。港湾は、貿易貨物量の99%以上を取り扱うなど社会活動や経済活動に深く結びついているため、港湾施設が被災しその機能がまひした場合、背後地域のみならず我が国の社会経済に大きな影響を与えるからです。

今後は、既存施設の耐震性能再評価、最新の技術基準に基づく改良工事の加速、そして港湾全体のBCP(事業継続計画)の充実が求められています。また、気候変動に伴う巨大台風の増加なども考慮し、地震以外の自然災害に対する総合的な強靱性向上も重要な課題となっています。

8 映像制作会社が貢献できること

説明してきたように、現代の物流は、外航船、内航船、港湾、そして港湾重機という要素が、相互に連携することで成り立つ一つのシステムです。このシステムのいずれか一つが欠けても、円滑な物資の流れは滞る可能性があります。

この連携の上に、日本の経済活動と国民の日常生活は成り立っています。このシステムの安定性、効率性、そして強靱性を維持・向上させていくことは、資源に乏しく貿易に依存する日本にとって、重要な課題です。脱炭素化という環境からの要請、自動化という技術革新、災害への備え、そして不安定化する国際情勢というリスクの中で、この物流システムをいかに進化させていくかが、今後の日本の発展にとって重要なことです。

海運業界の最大の課題の一つは、その圧倒的な重要性に反して、社会や次世代の若者から「見えにくい」存在であることです。この「パーセプションギャップ(認識の差)」を埋めることこそ、映像制作会社が担うべき核心的な役割だと考えます。

具体的なアプローチとして、以下の3つのターゲットに向けた映像コンテンツを提案します。

8.1【人材確保・育成】に向けた映像コンテンツ

海運業界は、高齢化と若手人材不足という深刻な課題を抱えています。映像の力で「船員」という職業の魅力や、海運業界の多様なキャリアパスを伝え、次世代の関心を喚起します。

リクルーティング・ブランディング映像:

テーマ: 「あの日見た船が、今日の暮らしを創っている」

内容: 巨大なコンテナ船や自動車船のダイナミックな映像、最新鋭のブリッジ(船橋)で活躍する若手航海士や機関士の姿、世界中の港を繋ぐスケールの大きさ、そして陸上勤務の専門職(船舶管理、営業、法務など)の多様な働き方をスタイリッシュに描きます。「憧れ」を醸成し、古くて大変な仕事というイメージを払拭します。

職業理解ドキュメンタリー:

テーマ: 「女性航海士のとある一日」「DX化を進める港湾管理の最前線」

内容: 特定の人物や職種に密着し、仕事のやりがい、苦労、そして日常をリアルに描くことで、視聴者に感情移入を促し、職業への深い理解を促進します。

8.2 【社会・ステークホルダーに向けて】パブリックリレーションズ映像

国民や荷主企業、金融機関などに対し、海運が日本の経済・安全保障にとっていかに不可欠な社会インフラであるかを伝え、業界への理解と支持を醸成します。

インフラとしての重要性を伝えるインフォグラフィック映像:

テーマ: 「もし、船が止まったら?日本の暮らしを支える99.6%」

内容: 「日本の貿易の99.6%は海上輸送」「食料自給率と輸入の関係」といった客観的なデータを、洗練されたモーショングラフィックスで視覚的に分かりやすく表現します。日常生活と海運の繋がりを「自分ごと」として感じさせます。

ESG・サステナビリティに関する映像:

テーマ: 「未来へ進む日本の海運。環境技術の挑戦」

内容: LNG燃料船や次世代エネルギー(アンモニア、水素)への取り組み、自動運航船(スマートシッピング)の開発など、環境負荷低減やDX化に向けた先進的な取り組みを具体的に紹介します。これにより、海運業界が未来志向で持続可能な産業であることをアピールします。

8.3 【事業・技術伝承】に向けたBtoBソリューション映像

業界内部の課題解決に直接貢献する映像です。

安全教育・技術伝承VR/ARコンテンツ:

内容: 熟練船員の高度な操船技術や危険回避の判断プロセスを、VRを用いて疑似体験できる教育コンテンツを制作。座学では伝えきれない「暗黙知」を効果的に伝承し、訓練の質と効率を高めます。

先進技術のプロモーション映像:

内容: 日本の造船会社や海運会社が開発した独自の環境技術やDXソリューションを、CGや実写を駆使して紹介。海外の展示会や商談の場で、日本の技術力の高さを効果的にアピールするツールとなります。

映像制作会社は、単に美しい映像を作るだけでなく、海運業界が抱える「見えにくい」という本質的な課題を解決する「ストーリーテラー」であり「翻訳者」になることができます。

弊社プロデューサー・関連実績

引用文献

26 3 4 1 2 日本の海運, 8月 20, 2025にアクセス、 https://www.jpmac.or.jp/img/relation/pdf/2024_03.pdf

外航海運 - 日本海事広報協会, 8月 20, 2025にアクセス、 https://www.kaijipr.or.jp/assets/pdf/shipping_now/basic2024.pdf

3 海事産業の動向と施策 - 国土交通省, 8月 20, 2025にアクセス、 https://www.mlit.go.jp/hakusyo/mlit/r02/hakusho/r03/html/n2633000.html

第4章 海陸の結節点として機能する港湾運送, 8月 20, 2025にアクセス、 https://www.mlit.go.jp/hakusyo/kaijireport/kaihaku98/kaihaku4_.htm

第 3 章 海上運送の効率化とサービス向上を目指して 第 1 節 港湾・港湾運送の活性化への取 - 国土交通省, 8月 20, 2025にアクセス、 https://www.mlit.go.jp/hakusyo/kaijireport/kaihaku00/kaihaku00-9.pdf

港湾 - Wikipedia, 8月 20, 2025にアクセス、 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B8%AF%E6%B9%BE

海洋国家日本を支える港湾機能の強化|てらす証券アドバイザーズ株式会社 - note, 8月 20, 2025にアクセス、 https://note.com/terrace_ifa/n/neaf313e729f3

海事産業の基盤強化に向けて, 8月 20, 2025にアクセス、 https://www.jpmac.or.jp/file/1708909480444.pdf

海運業界の競争力強化 - 一般社団法人日本物流団体連合会, 8月 20, 2025にアクセス、 https://www.butsuryu.or.jp/20240404.pdf

日本の海上輸送と航空輸送の割合とは|海上輸送のメリット、デメリットも解説, 8月 20, 2025にアクセス、 https://www.mclogi.com/information/ocean-transportation-air-transportation-percentage

外航海運の現状と外航海運政策 - 国土交通省, 8月 20, 2025にアクセス、 https://www.mlit.go.jp/common/001353024.pdf

外航海運 - 日本船主協会, 8月 20, 2025にアクセス、 https://www.jsanet.or.jp/data/pdf/basic2022.pdf

我が国外航海運の現状と当面する課題 - 日本海事センター, 8月 20, 2025にアクセス、 https://www.jpmac.or.jp/data/maritime_commission_no02/document01.pdf

2 海洋の産業利用の促進 - 内閣府, 8月 20, 2025にアクセス、 https://www8.cao.go.jp/ocean/info/annual/r4_annual/pdf/r4_3_2.pdf

コンテナは物流の常識を変えた!歴史やサイズなど基礎知識を紹介 - 三井倉庫ホールディングス, 8月 20, 2025にアクセス、 https://www.mitsui-soko.com/column/2019/07

コンテナ船の種類について, 8月 20, 2025にアクセス、 https://toubiyanmar.com/archives/1439

05_製品輸送|いろいろな船, 8月 20, 2025にアクセス、 https://www.mol.co.jp/various-vessels/product_trasnportation/

パナマ運河トン数(PCNT) - 日本船主協会:海運用語集, 8月 20, 2025にアクセス、 https://www.jsanet.or.jp/glossary/wording_txt_ha.html

コンテナの種類はこんなにある!大きさや機能によって最適なコンテナを見つけよう, 8月 20, 2025にアクセス、 https://service.shippio.io/glossary/terms-container-ja/

海上コンテナ輸送の「サイズ・種類・規格・用途」をわかりやすく解説 | 海外進出ノウハウ, 8月 20, 2025にアクセス、 https://www.digima-japan.com/knowhow/world/17091.php

海上コンテナの種類とサイズ|商船三井ロジスティクス株式会社, 8月 20, 2025にアクセス、 https://www.mol-logistics-group.com/support/handbook/seacontainer/

エネルギーを運ぶ船 | How To Make - Tanker Project, 8月 20, 2025にアクセス、 https://tanker-project.com/howtomake/energy_ship_jp

タンカー船の種類について - 東備ヤンマー株式会社, 8月 20, 2025にアクセス、 https://toubiyanmar.com/archives/1021

02_エネルギー輸送_タンカー|いろいろな船, 8月 20, 2025にアクセス、 https://www.mol.co.jp/various-vessels/tanker/

LNG タンカー [lng たんかー] - JOGMEC石油・天然ガス資源情報ウェブサイト, 8月 20, 2025にアクセス、 https://oilgas-info.jogmec.go.jp/termlist/1001917/1001972.html

LNGタンカー - Wikipedia, 8月 20, 2025にアクセス、 https://ja.wikipedia.org/wiki/LNG%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%82%AB%E3%83%BC

03_エネルギー輸送_LNG船|いろいろな船, 8月 20, 2025にアクセス、 https://www.mol.co.jp/various-vessels/lng_carrier/

ケミカルタンカーって? - 飯野海運株式会社, 8月 20, 2025にアクセス、 https://www.iino.co.jp/kaiun/service/ship/what-chemical.html

01_ドライバルク輸送|いろいろな船, 8月 20, 2025にアクセス、 https://www.mol.co.jp/various-vessels/drybulk/

港湾用語集 | その他 | 国土交通省 四国地方整備局 高松港湾・空港整備事務所, 8月 20, 2025にアクセス、 https://www.pa.skr.mlit.go.jp/takamatsu/main/ohter/glossary.html

は行 - 国土交通省海事局 (Maritime Bureau), 8月 20, 2025にアクセス、 https://www.mlit.go.jp/maritime/dic/ha.html

自動車専用船(PCTC)とは|用語集|商船三井(MOL)Solutions - Mitsui OSK Lines, Ltd., 8月 20, 2025にアクセス、 https://www.mol-service.com/ja/glossary/pct-pcc

自動車運搬船(PCC/PCTC) - SHIP for Everyone, 8月 20, 2025にアクセス、 https://www.ship4everyone.com/archives/1344

自動車専用船 - 日本船主協会, 8月 20, 2025にアクセス、 https://www.jsanet.or.jp/qanda/text/q2_18_1.html

進水記念絵葉書に見る自動車運搬船の発達, 8月 20, 2025にアクセス、 http://zousen-shiryoukan.jasnaoe.or.jp/wp/wp-content/uploads/report/sinsui-06.pdf

RORO船とは?特徴やメリット・デメリットを解説【物流用語】 | 物流機器・輸送機器のレンタル | upr, 8月 20, 2025にアクセス、 https://www.upr-net.co.jp/articles/knowledge/logistics/roroship/

【定期】九州発着の内航RORO船航路情報 - 国土交通省 地方運輸局, 8月 20, 2025にアクセス、 https://wwwtb.mlit.go.jp/kyushu/gyoumu/kaiji/00001_00003.html

内航船のいろいろ | 日本内航海運組合総連合会, 8月 20, 2025にアクセス、 https://www.naiko-kaiun.or.jp/about/about05/

RORO(ローロー)船(せん) | 地球にやさしく日本をはこぶ 内航海運キッズページ ふれんどシップ, 8月 20, 2025にアクセス、 https://www.naiko-kaiun.or.jp/kids/zukan/roro.html

フィーダーとは?輸送時の問題点も解説【物流用語】 - upr, 8月 20, 2025にアクセス、 https://www.upr-net.co.jp/articles/knowledge/logistics/feeder_transport/

海コン便 フィーダーサービス - 井本商運株式会社, 8月 20, 2025にアクセス、 https://www.imotoline.co.jp/service/circulation.html

内航海運とは?, 8月 20, 2025にアクセス、 http://www.naikou.co.jp/naikou/naikou.htm

国内コンテナ・フィーダーに関する研究 - e-内航 TOP, 8月 20, 2025にアクセス、 http://www.e-naiko.com/kaiun_data/rprt-feeder201110all.pdf

内航フィーダー輸送 - 横浜市, 8月 20, 2025にアクセス、 https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/yokohamashi/yokohamako/kkihon/kankyo/naikou.html

セメント専用船(せんようせん) | 地球にやさしく日本をはこぶ 内航海運キッズページ ふれんどシップ, 8月 20, 2025にアクセス、 https://www.naiko-kaiun.or.jp/kids/zukan/semento.html

粉体運搬専用船荷役設備 | SUPERO SEIKI スペロセイキ, 8月 20, 2025にアクセス、 https://www.superoseiki.co.jp/powder_conveying/loading_unloading.html

荷役・積荷のいろいろ | 日本内航海運組合総連合会, 8月 20, 2025にアクセス、 https://www.naiko-kaiun.or.jp/about/about06/

コンテナ埠頭の作業紹介 - 東京港埠頭株式会社, 8月 20, 2025にアクセス、 https://www.tptc.co.jp/guide/container/work

サービス内容 | ターミナル事業 | 事業紹介 | 川崎汽船株式会社, 8月 20, 2025にアクセス、 https://www.kline.co.jp/ja/service/terminal/about.html

コンテナ貨物の流れ | 写真で見る北九州港, 8月 20, 2025にアクセス、 https://kitaqport.jp/jap/photo/index3.html

Vol.010 コンテナヤードの荷役計画に関する調査 - 日本船舶海洋工学会, 8月 20, 2025にアクセス、 https://www.jasnaoe.or.jp/publish/series/gakusei/010.html

コンテナターミナルでの仕事 - 国土交通省, 8月 20, 2025にアクセス、 https://www.pa.cgr.mlit.go.jp/kokusai/support/koun/

ガントリー クレーンのさまざまな種類とその用途, 8月 20, 2025にアクセス、 https://www.hndfcrane.com/ja/posts/the-different-types-of-gantry-cranes-and-their-uses/

港のキリン⁉コンテナターミナルで働くガントリークレーンとは, 8月 20, 2025にアクセス、 https://seafarer-seaman.com/entry/gantry-crane

コンテナ埠頭の施設紹介 - 東京港埠頭株式会社, 8月 20, 2025にアクセス、 https://www.tptc.co.jp/guide/container/institution

トランスファークレーン - Wikipedia, 8月 20, 2025にアクセス、 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%B3

コンテナターミナルで働(はたら)く機械(きかい) - 川崎市, 8月 20, 2025にアクセス、 https://www.city.kawasaki.jp/580/page/0000085161.html

RMG レールマウント VS RTG ゴムタイヤコンテナガントリークレーン:効率的なヤード操作のための 4 つの重要な違い | DGCRANE, 8月 20, 2025にアクセス、 https://www.dgcrane.com/ja/posts/rmg-rail-mounted-vs-rtg-rubber-tyred-container-gantry-cranes/

FEM Standard RTG&RMG Container Gantry Cranes Manufacturer | Dafang Crane, 8月 20, 2025にアクセス、 https://www.dfhoists.com/ja/rtgrmg-container-gantry-crane/

ストラドルキャリアとは【物流用語をわかりやすく解説】 - ロジパレ, 8月 20, 2025にアクセス、 https://logipalette.jp/journal/all-posts/2406/

コンテナストラドルキャリアの主要な持ち上げ機能 - 知識 - 天井クレーン, 8月 20, 2025にアクセス、 https://ja.sevencranes.com/info/key-lifting-features-of-a-container-straddle-c-101754761.html

ストラドルキャリヤー訓練 – 港湾労働安定協会 港湾技能研修センター神戸, 8月 20, 2025にアクセス、 https://anteikyoukai.or.jp/kensyukobe/course/%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%89%E3%83%AB%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%AA%E3%83%A4%E3%83%BC%E8%A8%93%E7%B7%B4/

国際海事機関(IMO)が海運業界のネットゼロ規制を承認 ~船舶燃料のGHG排出制限と炭素賦課金の導入が義務付けられることに~ - BAUM Consult Japan, 8月 20, 2025にアクセス、 https://baumconsult.co.jp/2025/04/21/%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E6%B5%B7%E4%BA%8B%E6%A9%9F%E9%96%A2%EF%BC%88imo%EF%BC%89%E3%81%8C%E6%B5%B7%E9%81%8B%E6%A5%AD%E7%95%8C%E3%81%AE%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%BC%E3%83%AD%E8%A6%8F%E5%88%B6/

【徹底解説】海運業界の脱炭素化最前線!2050年ネットゼロに向けた課題と展望, 8月 20, 2025にアクセス、 https://www.greenguardian.co.jp/post/shipping01

ClassNK 代替燃料インサイト, 8月 20, 2025にアクセス、 https://download.classnk.or.jp/documents/ClassNKAlternativeFuelsInsight_j.pdf

国際海運の温室効果ガス(GHG) 削減に向けた規制と代替燃料の動向 - 日本海事センター, 8月 20, 2025にアクセス、 https://www.jpmac.or.jp/file/1752737364078.pdf

海事分野の低・脱炭素化に向けた取組 - 国土交通省, 8月 20, 2025にアクセス、 https://www.mlit.go.jp/kowan/content/001586146.pdf

コンテナ船大型化の盲点[国際物流の基礎知識]:ロジスティクス・ビジネス[LOGI-BIZ]バックナンバー, 8月 20, 2025にアクセス、 https://magazine.logi-biz.com/pdf-data.php?id=236

修士学位論文 海運アライアンスの再編とコンテナ船の大 型化に関する研究, 8月 20, 2025にアクセス、 https://oacis.repo.nii.ac.jp/record/1729/files/kam3109.pdf

海上輸送で運ぶものは?海上輸送のメリット・デメリットを解説 - Digima〜出島, 8月 20, 2025にアクセス、 https://www.digima-japan.com/knowhow/world/15681.php

スエズ運河の事故で浮かび上がった、コンテナ船の大型化 メリットばかりではない, 8月 20, 2025にアクセス、 https://globe.asahi.com/article/14340642

コメント